Digitale Pausen – Wie kurze Unterbrechungen das Nutzungserlebnis im Web neu strukturieren

Digitale Anwendungen begleiten nahezu jeden Moment des Alltags – und sie bestimmen längst auch den Rhythmus, in dem wir Informationen aufnehmen. Zwischen automatischen Updates, Datenschutzabfragen, Werbeeinblendungen und Fokus-Hinweisen entstehen kleine, meist unvermeidliche Unterbrechungen. Diese Pausen, oft nur wenige Sekunden lang, werden heute gezielt in digitale Systeme eingebaut. Sie sollen technische Vorgaben erfüllen, Aufmerksamkeit lenken, Überforderung vermeiden oder Werbewirkung messen. Während der Nutzer sie meist als bloßen Stopp im Ablauf wahrnimmt, sind sie in Wahrheit Teil einer neuen Entwicklungsrichtung: das bewusste Einbauen von digitaler Entschleunigung in einer beschleunigten Online-Welt.

Digitale Unterbrechungen – ein neues Gestaltungselement

Ob beim Scrollen durch den Newsfeed, beim Abspielen eines Videos oder beim Anmelden in einer App – kurze Stopps gehören inzwischen zur Nutzererfahrung. Diese Unterbrechungen treten in unterschiedlichen Formen auf: als Ladebildschirm, Werbe-Countdown, Sicherheitsprüfung oder als Reminder zur Bildschirmzeitbegrenzung. Ursprünglich aus technischen Notwendigkeiten entstanden, werden sie zunehmend zu einem festen Bestandteil moderner Nutzerführung. Interface-Designs enthalten heute gezielte Mikro-Verzögerungen, um Prozesse verständlicher zu machen oder versehentliche Eingaben zu vermeiden. Gleichzeitig übernehmen sie eine neue Rolle im Informationsdesign: Sie schaffen einen Moment der Fokussierung.

Entwicklungen und Trends hinter den Pausen

Die zunehmende Zahl kurzer Unterbrechungen in digitalen Anwendungen hat mehrere Ursachen. Zum einen verändern Regulierungen die Abläufe, mit denen Anwendungen starten oder Daten verarbeiten dürfen. Der Digital Services Act und die Datenschutz-Grundverordnung verpflichten Anbieter dazu, Nutzerinnen und Nutzer vor jeder Datenverarbeitung ausdrücklich einzubinden. Deshalb erscheinen bei nahezu allen großen Websites und Apps heute mehrstufige Einwilligungsfenster – eine rechtlich bedingte Form der Interaktionspause.

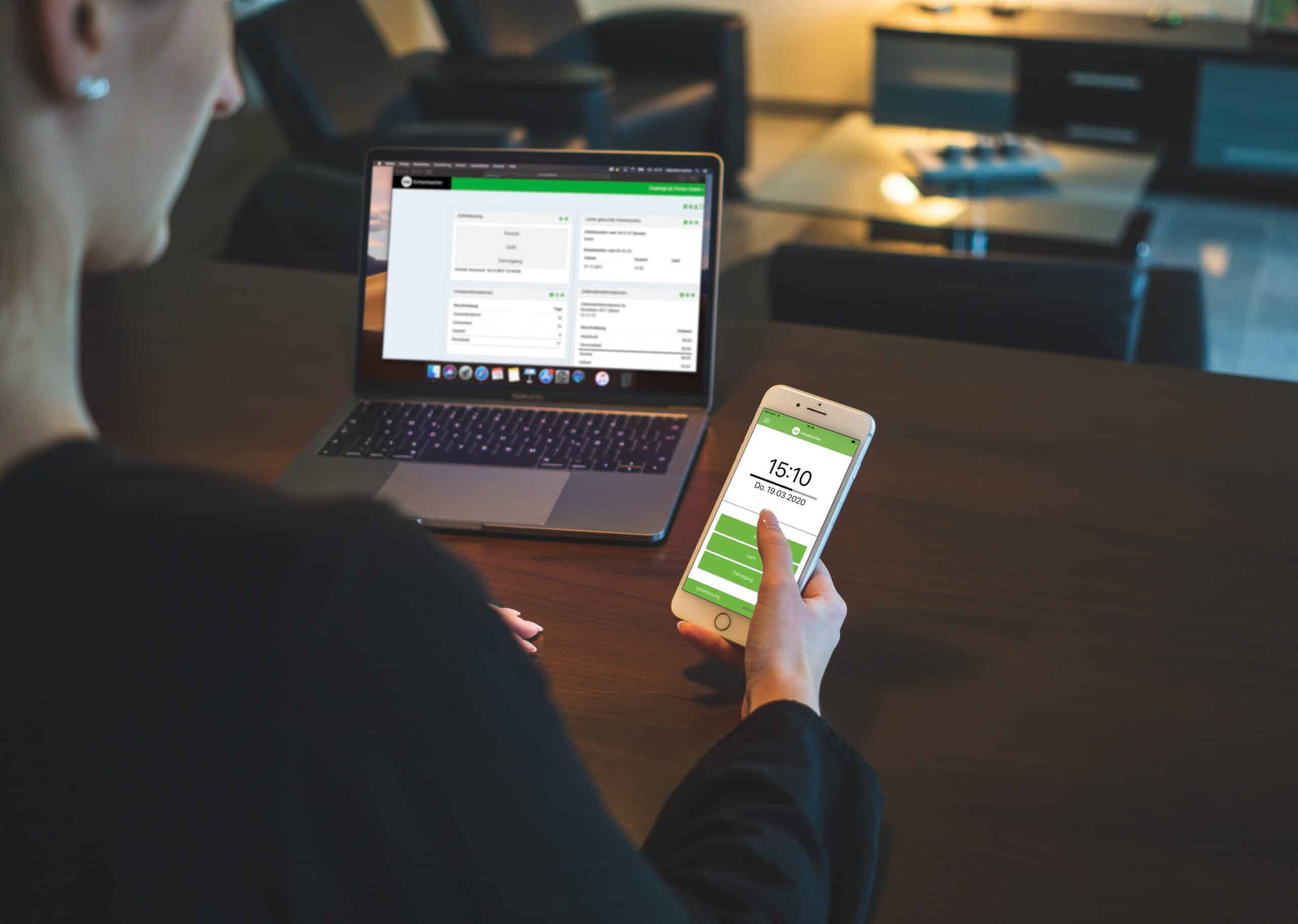

Zum anderen prägen technische Entwicklungen das Verhalten moderner Benutzeroberflächen. Frameworks wie React, Flutter oder SwiftUI erfassen inzwischen systematisch sogenannte Idle Events und Engagement Timer. Damit lässt sich nachvollziehen, wie lange Nutzer verweilen, wann sie pausieren und zu welchem Zeitpunkt sie ihre Aktivität fortsetzen. Diese Daten sind wichtig für die Optimierung von Ladezeiten, Energieverbrauch und Nutzerfluss – insbesondere im mobilen Umfeld.

Ein weiterer Treiber dieser Entwicklung sind die neuen Transparenz- und Werbevorgaben der Europäischen Union. Der DSA und der Digital Markets Act schreiben großen Plattformen vor, Werbung klar zu kennzeichnen, genutzte Daten offenzulegen und eine Alternative zu personalisierter Werbung anzubieten.

Als Reaktion darauf hat Meta in der EU ein zweigleisiges Modell eingeführt: eine kostenlose, werbefinanzierte Version mit eingeschränkter Personalisierung und eine werbefreie Abo-Variante gegen monatliche Gebühr. Da im kostenlosen Modell weniger personenbezogene Daten verwendet werden dürfen, setzt Meta auf standardisierte Werbeeinblendungen mit garantierter Sichtzeit, sogenannte Ad Breaks. Diese kurzen Unterbrechungen erfüllen zugleich die Transparenzanforderungen: Sie machen Werbung eindeutig als solche erkennbar, trennen sie klar vom übrigen Inhalt und legen ihre Dauer offen.

Aufmerksamkeit und Nutzung im Wandel

Ein zentraler Grund, warum digitale Pausen überhaupt relevant geworden sind, liegt in der abnehmenden Aufmerksamkeitsspanne. Aktuelle Erhebungen nennen Durchschnittswerte von rund acht Sekunden für fokussierte Online-Aufmerksamkeit – deutlich weniger als noch vor zwanzig Jahren.

Gleichzeitig empfinden viele Nutzer solche Unterbrechungen trotz ihrer Funktion als störend. Besonders dort, wo Kontinuität und Flow Teil des Nutzungserlebnisses sind – etwa beim Gaming oder Streaming – kann eine erzwungene Pause als Bruch im Ablauf wahrgenommen werden. Auch in regulierten Bereichen wie dem Online-Gaming und iGaming, wo Anbieter Pausen aus Spielerschutz- oder Compliance-Gründen einbauen, sind solche Stopps üblich. Andere Plattformen oder internationale Anbieter ohne Unterbrechung von 5 Sekunden setzen dagegen auf kontinuierliche Abläufe ohne festgelegte Zwangsunterbrechung. Das zeigt, dass der Umgang mit digitalen Pausen je nach Marktumfeld und rechtlichem Rahmen unterschiedlich ausgestaltet ist.

Dieser Rückgang der Aufmerksamkeit und die parallele Vielfalt an Nutzungssituationen führen dazu, dass Entwickler und Anbieter Mechanismen einbauen, die Orientierung geben und den Informationsfluss strukturieren. Anstatt Inhalte ununterbrochen auszuliefern, setzen viele Dienste auf bewusst eingebettete Atempausen: kleine Stopps, die den Übergang zwischen zwei Informationsblöcken markieren.

Die Funktion des Innehaltens – zwischen Technik und Design

Technisch gesehen dienen Unterbrechungen heute drei Hauptzielen:

- Regulatorische Absicherung – durch Einwilligungs-, Sicherheits- und Authentifizierungsfenster.

- Aufmerksamkeitssteuerung – durch bewusst platzierte Mikro-Verzögerungen und Countdown-Momente.

- Gestaltungs- und Nutzungsrhythmus – durch Lade- und Interaktionspausen, die Orientierung geben oder Übergänge markieren.

Aus Sicht des Interface-Designs sind diese Elemente Teil eines größeren Paradigmenwechsels. Während früher vor allem Geschwindigkeit und kontinuierlicher Fluss als Qualitätsmerkmale galten, gilt heute zunehmend: Eine gut platzierte Pause verbessert das Verständnis und die Interaktion. Messungen in Human-Computer-Interaction-Studien zeigen, dass Nutzer ein Interface positiver bewerten, wenn die Abfolge von Handlung und Rückmeldung in einem nachvollziehbaren, nicht hektischen Tempo erfolgt.

Normalität der kurzen Pause

Ob beim Einloggen, beim Scrollen oder beim Streamen – digitale Unterbrechungen werden nicht verschwinden. Im Gegenteil: Sie dürften zu einem festen Bestandteil des digitalen Designs werden. Der Fokus verschiebt sich dabei von bloßer Reaktionszeit hin zu qualitativer Nutzungszeit. Plattformen analysieren nicht mehr nur, wie lange jemand aktiv ist, sondern wie rhythmisch und konzentriert diese Aktivität verläuft. Damit verändern sich Kennzahlen für Nutzerbindung, Werbewirkung und Zufriedenheit.

Auch für Inhalteanbieter und Medienhäuser bedeutet das: Die Wahrnehmung von Pausen wird zum Faktor für Lesbarkeit, Vertrauen und Nutzerkomfort. Ob als technischer Zwischenschritt, rechtliche Notwendigkeit oder bewusste Designentscheidung – die Pause ist heute kein Störfaktor mehr, sondern Teil der digitalen Struktur selbst.